Les procédés de distillation n’ont pas changé depuis la naissance du cognac… au 17e siècle !

Qu’est-ce que la double distillation ?

Après les vendanges, les grappes de raisins sont pressées et le jus mis à fermenter.

Une fois la fermentation terminée, le vin blanc est prêt à être distillé.

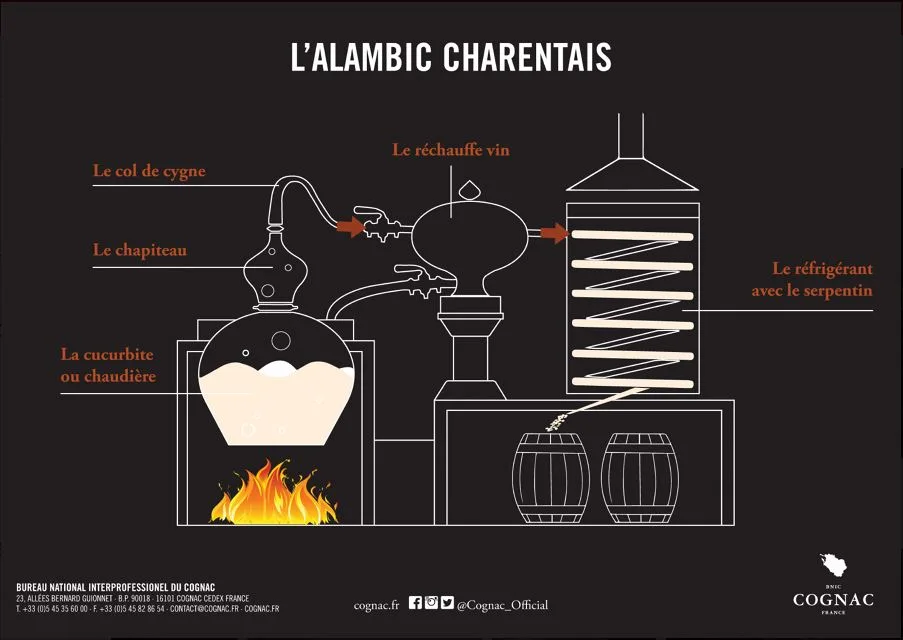

La distillation s’effectue en deux chauffes successives dans de flamboyants alambics charentais en cuivre rouge, chauffés à feu nu.

Principalement utilisé pour ses propriétés physiques, le cuivre capture et affine l’âme de l’eau-de vie et son essence. Cette double distillation permet en effet d’obtenir des eaux-de-vie d’une belle intensité aromatique et d’une grande finesse. La distillation doit s’achever au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la récolte.

Pour découvrir les étapes clés de l’élaboration du Cognac :